「野菜を食べない」「好き嫌いが激しい」「食べられる物が少ない」など。

幼児期の食に関する悩みは多いものです。

・子どもの偏食がひどい

・子どもの偏食は、なぜ?

・子どもの偏食は、いつまで?

・子どもの偏食に疲れた

・子どもが偏食で食べられる物が少ない

・頑張って作った料理を食べてくれない

・お菓子ならたくさん食べるのに。。。

こんな悩みをおもちのあなたへ。

子供の偏食は親のせいではありません。

子供の偏食は親の甘やかしでもありません。

幼児期には、「食べない」ではなく。

「食べられない」明確な偏食の原因があります。

だから、親がどんなに頑張って作った食事でも、子どもは食べられません。

子供の偏食の原因が分かれば、気持ちが少しラクになり、対策もしやすくなります。

本記事では、多くの偏食相談を受けてきた現役の発達相談員の僕が。

子供の偏食の原因として知って欲しいことと。

子供の偏食の治し方・対策を解説します。

【僕の簡単なプロフィール】

保育者として20年。その後、地域の発達相談員と幼稚園・保育園巡回の経験が15年ほどあり。

毎日受けている相談の中では「偏食」が一番多いです。

地域の管理栄養士さん、調理員さん、保健師さん、研究者とも勉強を重ねてきました。

所持資格:公認心理師(国家資格)、幼稚園教諭、小学校教諭など

記事の内容

1.子ども(幼児)の偏食の原因

はじめに:子どもの偏食は、親のせいではない

はじめに、このツイートをご覧下さい。

インスタ25万人フォロワーの料理家。

「長女は何でも食べるが、次女は幼児期はチョコとポテトフライばかり食べ、おかずを用意してもペッと吐き出していた」という話。人気料理家でもこういう状況。

つまり、食べないのは親の調理の問題ではない。子供側の都合。

あきらめず、成長を待ってあげるで。— ひだ ゆう心理相談員(発達) (@Zteacher2017) April 16, 2021

インスタ25万人フォロワーの料理家。

「長女は何でも食べるが、次女は幼児期はチョコとポテトフライばかり食べ、おかずを用意してもペッと吐き出していた」という話。人気料理家でもこういう状況。

つまり、食べないのは親の調理の問題ではない。子供側の都合。

あきらめず、成長を待ってあげるで。

人気料理家が作った食事も、食べない子は食べません。

「あなたの調理の仕方が、子どもの偏食の原因ではありません」

子供の偏食は親のせいではなく。

子供の偏食は親が甘やかしている訳でもありません。

このことを、まず初めに知ってください。

①子どもは、食の経験が圧倒的に少ない

おいしさは、「食の経験」の中で育ちます。

例えば。

日本人とアメリカ人では食の好みは違うし。

同じ日本人でも、北海道の人と沖縄の人では好みは違いますよね。

沖縄では「沖縄そば」のお店が多いですが、北海道にはそれほど多くはありません。

つまり。

生まれながらに『長く食べ続けていること(食の経験)』が、好き嫌いに影響します。

幼児は、人として生まれ、まだ『わずか数年』です。

地域の中で育ち、その食べ物を食べる経験が増える中で。

食のおいしさを徐々に感じられるようになります。

おいしく食べられるためには。

食の経験(ある程度の年月)が必要なのです。

②酸味・苦味は、「腐敗や毒」として認識する

味覚には食べ物の味を弁別し。

生体に「危険なもの」や「必要なもの」を選択し、

安全に食物を摂取することを助ける働きがあります。

五つの基本味

| 甘味 | 必要なもの(ごはん、パン、麺などに含まれる炭水化物 エネルギー源) |

| 塩味 | 必要なもの(塩など ミネラル) |

| うま味 | 必要なもの(昆布や魚などに含まれるアミノ酸(たんぱく質の構成成分)など) |

| 酸味 | 危険なもの(腐敗物の存在を教える役割) |

| 苦味 | 危険なもの(毒物を教える役割) |

酸味・苦味は、「危険なもの」と認識し、さける味

酸味・苦味は、「腐敗・毒」として認識する味であり。

命を守るために、「さけるべきもの」として生まれつき身体に組み込まれている味です。

ですので、幼児期は『野菜嫌い』が多いのです。

この幼児期の『野菜嫌い』は、酸味・苦味をさける行為であり。

生命維持のために組み込まれた味のセンサーが正しく働いている証拠と言えます。

いわば、正常な味覚の発達なのです。

甘味・塩味・うま味は生命維持に必要な味

一方、甘味・塩見・うま味は、「生きていくために最低限、体にとって必要な食べ物」として認識する味であり。

命を維持するために、「おいしいもの」として生まれつき身体に組み込まれている味です。

ですので、お菓子なら食べるのです。

母乳にもこの3つの味が含まれております。

【参考記事】

(名古屋学芸大学 管理栄養学部)

生活習慣病

ちなみに、生活習慣病として糖尿病や高血圧が多いのは。

甘味の取りすぎ→ 糖尿病

塩味の取りすぎ→ 高血圧

甘味・塩味は人が生まれながらに「美味しい味」として身体に組み込まれているため。

その食欲のコントロールがむずしいための、必然の結果だと思います。

ちなみに、『辛味』は厳密には味ではなく。

痛覚や温度覚で感じ取る味なので、基本味とは別とされています。

③幼児期は、舌の「味センサー」が敏感過ぎる

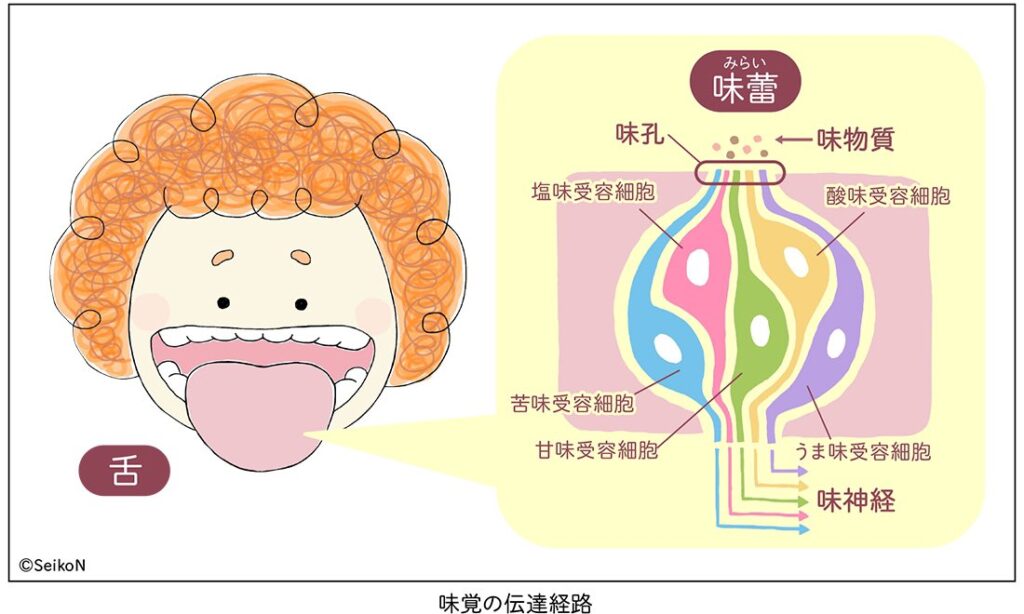

味蕾(みらい)

舌にある「味を感じるセンサー」とは、味蕾のこと。

【味蕾(みらい)】

脊椎動物の味覚器。主に舌の粘膜の乳頭に分布する、花の蕾(つぼみ)状の器官。頂部の小孔から味の刺激を受け、味覚神経に伝える。味覚芽。

出典 小学館デジタル大辞泉

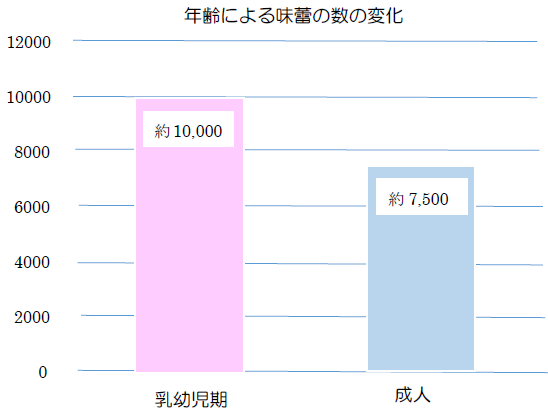

この味センサーは、子ども時代に最も多く、加齢と共に減っていく特徴があります。

つまり、子どもの方が味に敏感で。

酸味・苦味や苦手な味を、より強烈に感じるようにできています。

だから、幼児期には野菜嫌いが多いのです。

「味蕾(舌の味センサー)」は、

まだ自分で食べ物を選べない乳幼児期に、

毒・腐敗物を敏感に察知し、命を守るための重要な機能なのです。

そして、年齢が上がり、自分で食べられるものを判断できるようになると。

「味蕾(舌の味センサー)」の数は減り、苦手な味も食べやすくなってきます。

※味蕾数の増減については、現在(2025/11/11)様々な報告があります。

こちらのツイートもご覧ください。

管理栄養士から、

「味覚が完成してくるのは小学校高学年くらい」

と聞いた。

そして、

「幼児期は、まだ味覚が成長段階なので「偏食」とは言わない」そう。つまり、

『これから少しずつ食べられる物が増えますよ!』

ということ。

『なので、あきらめないで!』

ということ。— ひだ ゆう心理相談員(発達) (@Zteacher2017) May 15, 2021

幼児期の味覚は大人とは違い、成長中であり。

小学校高学年くらいに完成するということです。

2.子ども(幼児)の偏食の治し方と対策

偏食は幼児期がピークであり。

その後、「食の経験が広がるにつれ」食べられる物は徐々に増え。

小学校高学年くらいで味覚が完成します。

いま食べられないのは。

食の経験が未熟であり、腐敗物や毒から命を守る機能が「正常に働いている証拠」でもあります。

ですので。焦らずに、あきらめずに。

子どもの偏食の治し方と対策

『①いま食べられる物でしのぎながら ②食の経験を広げ ③味覚の成長をまつ』(2021.ひだゆう)が大切です。

3.補足:偏食対策の具体例

偏食対策の具体例を多くの方が教えてくださいました。

返信欄を是非お読みください。

【子供の偏食で悩んだけど、今は徐々に食べられるようになった】

という方。

『どんな状況だったか』、それが『いつ頃から食べられるようになったか』をリプ欄で教えていただけませんか。『食べられるきっかけ』があったらそれもお願いします。

あくまで、「うちの子の場合は」で結構です。— ひだ ゆう🍰発達相談員【トイトレ•偏食】 (@Zteacher2017) February 11, 2024

▶こちらの記事もご覧ください。

講談社Webメディア掲載記事『幼児に偏食はない』

>>神奈川県立こども医療センター 偏食外来パンフレット(神奈川県小児保健協会)

【参考】赤ちゃんの食事は、こちらがおススメのようです

相川晴 著 川口由美子 監修 彩図社

【参考文献】

・山本 隆(1999)「おいしさの脳科学」大阪大学大学院人間科学研究科行動生態学講座

・河村洋二郎編:うま味ー味覚と食行動ー共立出版,1993.

・山野喜正,山口静子編:おいしさの科学 朝倉書店,1994.

・山本 隆:脳と味覚ーおいしく味わう脳のしくみー共立出版,1996.

・佐藤昌康,小川 尚編:最新味覚の科学 朝倉書店,1997.

・西村実穂,水野智美編:気になる子の偏食チャイルド本社,2014.

▶トイレトレーニングは、こちらをご覧ください。